国際保健とは

-

20世紀まで

International Health

高所得国から低所得国へ、保健医療問題を総合的に解決していくこと

-

21世紀から

Global Health / Planetary Health

国際規模の課題に対して、先進国・途上国が協同し、医療という観点だけでなく、様々な分野で協同して解決していくこと

世界には様々な格差があり、保健医療問題はその中でも直接その影響を受けています。それぞれの地域の環境、経済、政治、治安状況により、十分な保健医療へのアクセスができなくなり、簡単に病気になることや、病気になった後にも安価もしくは無料の保健医療サービスが受けられないため、健康が悪化します。健康を損ねると仕事をできないために収入も得られなくなり、さらに健康を害するという悪循環が起こっています。20世紀までは、このような状況を改善するための取り組みは低所得国対象と考えられ、高所得国から低所得国への支援としてInternational Health・国際保健と考えられていました。ヒト、モノ、カネというすべての資源が少ない低所得国での保健医療問題を総合的に解決していくことが国際保健と考えられてきました。

しかしながら、近年のように交通手段が発達すると、エイズ、鳥インフルエンザ、新型コロナ感染症のように病気が瞬く間に世界に広がり、国際規模課題と認識されるようになりました。国際化するこれらの病気に対しては、対策が一つの国や二国間では不十分な状況となり、国際間という意味合いが強いInternationalからGlobal Health・グローバルヘルスと言う言葉が使われるようになり、国際規模の課題に対して、先進国と途上国が協同して取り組むようになりました。

さらに2015年からのSDGs持続可能な開発目標が国際目標として掲げられ、多くの新しい感染症の原因が動物に起因することがわかってきたため、人間と動物の病気を統合的に考えるOne Healthの考え、健康を損ねる原因としての環境問題をする必要があるとの考え方から、Planetary Health(プラネタリーヘルス:地球の健康)という概念も国際保健の一部と考えられるようになりました。

国際保健医療学とは「国や地域での健康の水準や、保健医療サービスの状況を示す指標として何が適切であるかを明らかにするとともに、国内や地域間に見られる健康の水準や保健医療サービスにおける格差を明らかにし、そのような格差を生じた原因を解明し、格差を縮小する手段を研究開発する学問。」であるが、これらのことを実際に行うためには、医療という視点だけではなく、環境学、経済学、社会学、文化人類学、歴史学などの様々な分野との協同作業が必要です。

何が課題か、何が問題なのか

問題

予防可能な、もしくは治療法もわかっている疾患による死亡者は、

世界全体の死亡者の半分以上を占めている。

そして、これらの90%が低所得国で

起こっている。

-

課題

ミレニアム開発目標 MDGs

1.目標4:乳幼児死亡率の削減

2.目標5:妊産婦死亡率の削減

3.目標6:HIV/AIDS、TB、マラリア蔓延防止 -

課題

持続可能な開発目標 SDGs

目標3:すべての人に健康と福祉を

-

課題

ユニバーサルヘルスケア

命を救うだけでなく、より質の高い保健医療を提供、それにかかる費用の支払いのための制度を整える。

世界の主な死因は、その上位を心臓病、ガン、脳いっ血といった生活習慣病が占めているが、未だに低所得国では毎年、下痢症、エイズ、肺炎、マラリア、結核、はしかなどの感染症疾患や妊娠に関連しての病気で人々が死亡しています。これらの予防可能な、もしくは治療法もわかっている疾患による死亡者は、世界全体の死亡者の半分以上を占めており、これらの90%が低所得国で起こっているといわれています。

2000年に全ての国連加盟国(191か国)の合意のもとに現在取り組むべき緊急の課題として、ミレニアム開発目標MDGsという国際目標が設定された。2015年までに達成すべき目標であるが、この8つの目標の中に(1)目標4:乳幼児死亡率の削減、(2)目標5:妊産婦死亡率の削減、(3)目標6:HIV/AIDS、TB、マラリア蔓延防止という保健関係の目標が3つ含まれており、世界がこれに取り組みました。この中で、5歳未満児や妊産婦の死亡率削減について改善は見られたものの目標水準に及ばず、特に地域毎で見ると達成状況に格差が見られ、深刻な格差の問題と最貧困層や脆弱な人々が依然置き去りになっている状況も指摘されました。サブサハラアフリカ、南アジアにおけるにおいては多くの指標が未達成であります。

2015年には、ミレニアム開発目標から国際目標として持続可能な開発目標(SDGs)が設定されました。この中で保健医療課題は、目標3としてまとめられ、その中には、ミレニアム開発目標MDGsも目標とされていた母子保健、感染症も継続として含まれるほか、これまでは高所得事だけの問題と考えられてきた糖尿病、高血圧、脳血管疾患、心臓病などの非感染性疾患が低所得でも増加しており、交通事故も含め、対象の病気として加えられています。

また、プライマリーヘルスケアからユニバーサルヘルスケアという考えから、母子保健を中心とした基本的な病気だけではなく、すべての病気を対象にするとともに、命を救うだけでなく、より質の高い保健医療を提供、その支払いのための制度を整える事も目的となっています。

国際保健でできること

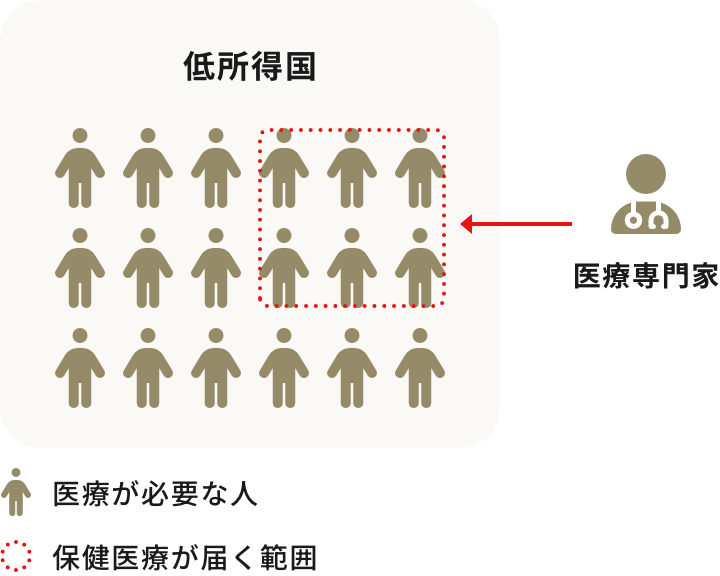

- 効果の出ない国際保健

医療専門家による単なる技術移転のみ

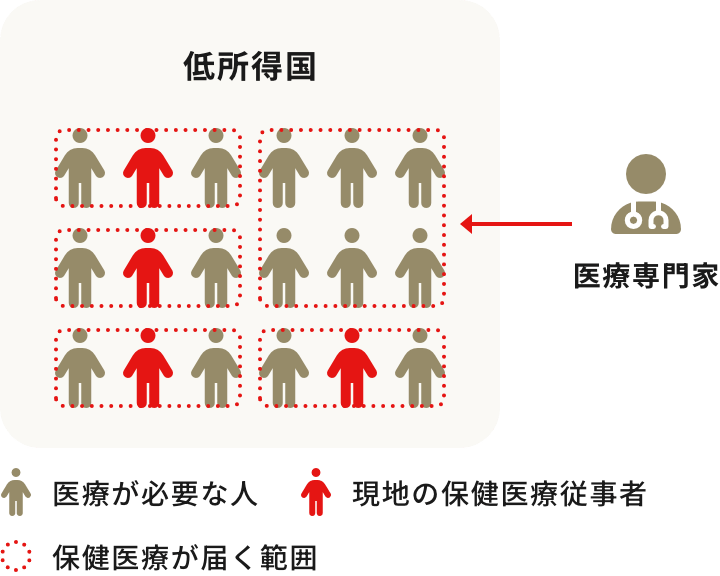

- 理想的な国際保健

外部の様々な保健医療専門家と現地の専門家や

住民による地域主体の保健システム

さて、ヒト、モノ、カネが十分でない低所得国に対して、何ができるのかということも大きな課題です。単なる医療や看護などの技術的なことを教えても、それに必要な環境が整っていないことには、使えません。マラリアの診断の仕方、治療の仕方を知っていても、そこに薬がなければ、何もできないのです。さらに、そこにたどり着けない人々に対してどうしたらよいのでしょうか。そういった意味で、国際保健は医療専門家が単なる技術移転によってこれらを達成できるわけではありません。医療専門家だけではなく、関係する多職種の保健医療従事者及び現地の専門家とともに保健医療を取り巻くあらゆる環境に目を向け、これらを総合的に解決する必要があります。またそれらの保健医療を必要な住民に届けられるような手段、方法を見つけ、それらを解決するシステムを作っていくことが大きな課題です。また、良い価値観をもち、その国、地域のことを最もよく知っているその国の人が主体になることが大切であり、彼らと共に知恵を出し合い、本当に良い仕組みをつくっていくことが望まれます。

シェアのイベントに参加してみませんか?

国際協力NGOシェアの

国際保健に関する

プロジェクト

-

カンボジア

コミュニティにおける子どもの栄養改善プロジェクト

2023年4月から5年間でプレアビヒアの4郡を対象に子どもの健康増進活動を推進するため、JICA草の根パートナー事業を母体とする第2期のプロジェクトがスタートしました。第2期ではコミューン女性子ども委員会が中心となって、特に拡大地域の3郡に焦点をあてた活動を行います。また、サンコントマイ郡では低体重児のフォローアップを行い、家庭訪問や調査を通じて改善に取り組みます。

-

東ティモール

母子保健サービス活性化プロジェクト

東ティモールの首都ディリ県メティナロ郡とアタウロ特別県は、山に囲まれた地域で、母親と子どもたちが基本的な母子保健サービスへのアクセスに苦労しています。交通の問題、医療サービスの質の低さ、そしてコロナ禍の影響が、地域の健康状態を悪化させています。私たちシェアは、国際保健の一環として、地域社会と連携し、住民が母子保健サービスを利用できるよう活動しています。

-

東ティモール

思春期リプロダクティブヘルス啓発プロジェクト

首都ディリの人口密集地であるドン・アレイソ郡では、中高学校や学生が集中しています。性教育と思春期保健の提供は限定的であり、望まない妊娠や新生児遺棄の問題が新聞で取り上げられています。これらの問題は、思春期の生徒たちが妊娠・出産のリスクや教育機会の喪失に直面する原因となっています。私たちシェアは、学校や保健センターと協力し、性教育と思春期保健の改善に取り組んでいます。 -

日本

外国人母子の母子保健サービスへのアクセス改善事業

2016年から外国人妊婦や母子を対象に母子保健活動を開始しました。2021年度からは、東京都内の対象地域にて、保健医療福祉従事者による母子保健場面での医療通訳サービスの活用を進めながら、外国人母子への理解の促進と、区を越えた連携・支援の充実に向け活動しています。また、ネパール人保健ボランティアと連携した妊婦や母親への情報提供、外国人対象の母親学級の開催等、幅広い活動を行っています。