母子保健・

リプロダクティブ・ヘルスとは

母子保健は、定義としては規定されていませんが、プライマリー・へルス・ケア(PHC)の8つの活動の中でも、健康教育、予防接種、家族計画を含む母子保健として主要課題であり、その後のミレニアム開発目標(MDGs)、持続可能な開発(SDGs)の中でも継続して、目標として重要な課題として取り組まれています。

リプロダクティブ・ヘルスについては、1994年カイロで開催された国際人口開発会議の「行動計画」、及び1995年の第4回世界女性会議「北京宣言及び行動要領」において、提唱された概念であり、世界保健機関(WHO)はその定義を下記のように定めています。

人々は安全で満足できる性生活をおくり、子どもを産むかどうか、産むとすればいつ、何人までを産むかを決定する自由を持つべきである。さらに人々は生殖に関連する適切な情報とサービスを受ける権利を有する。その対象はまた、性に関する健康も含まれており、その目的は、リプロダクションや性感染症に関するカウンセリングやケアを受けられるにとどまらず、個人と他人の生活との相互関係を向上させることを目的としたものである。

ここでは「健康」と同時に「権利」が重視されており、その点からリプロダクティブヘルス&ライツと記載されることもあります。この定義からも、それは非常に広い範囲を含むこと、また男性・女性両方の課題です。

母子保健とリプロダクティブ・ヘルスの歴史

-

1983年

ユニセフが主導し、途上国の課題である乳幼児の死亡率減少を目指すための対策開始

-

母と子に対して対策を

一緒に実施する母子保健安全な母性を重要視する

リプロダクティブヘルス子どもを産む母以外の女性への

リプロダクティブヘルス・ライツ -

現在

(SDGs内で)母子保健とリプロダクティブヘルスを含めた、青少年・母性・新生児ケア

1983年、プライマリー・ヘルス・ケアの一環として、途上国の課題として乳幼児の死亡を減少することを達成するために、ユニセフが子どもの生存革命戦略として成長モニタリング、経口補水療法、母乳栄養、予防接種などの対策が取られることとなりました。ここから、二つの流れが作られることになります。一つは、乳幼児死亡軽減のため母と子に対しての対策を、一緒に実施していく母子保健の流れであり、これは、ミレニアム開発目標では母性、新生児・母子保健と対象が拡大されることになりました。もう一つの流れは、リプロダクティブヘルスへの流れです。子どもの死亡率減少のためには母親は重要とされ、安全な母性として重要視されました。さらに子どもを産む母以外を含む女性に焦点を絞ったリプロダクティブヘルス・ライツの考え方が、ジェンダーや人権問題として取り扱われるようになりました。これが、持続可能な開発目標(SDGs)の中では、母子保健とリプロダクティブヘルスを含め、青少年・母性・新生児ケアとして総合的に対策を取ることとなってきています。

予防接種、成長モニタリング、経口補水療法、母乳栄養、急性呼吸器感染症対策、下痢対策で始まった小児保健対策は、1990年代には小児疾患統合管理(IMCI)として総合的に実施されるようになってきました。母の健康については、産前検診によるハイリスク妊婦のスクリーニングや地域における伝統的産婆(TBA)のトレーニングが行われました。TBAトレーニングでは、結果的には、TBAに技術は上がらず、妊産婦死亡軽減への効果が上がりませんでした。1997年に戦略が見直され、予防重視からは産科救急対応施設重視、コミュニティのおける自宅分娩から、施設における専門技術者による分娩するようになりました。リプダクティブヘルスでは、家族計画、安全な中絶、性感染症対策等の対策が取られていますが、いまだに女性性器切除等の習慣による瘻孔などの合併症に苦しめられている女性もいます。

母子保健とリプロダクティブ・ヘルスの現状

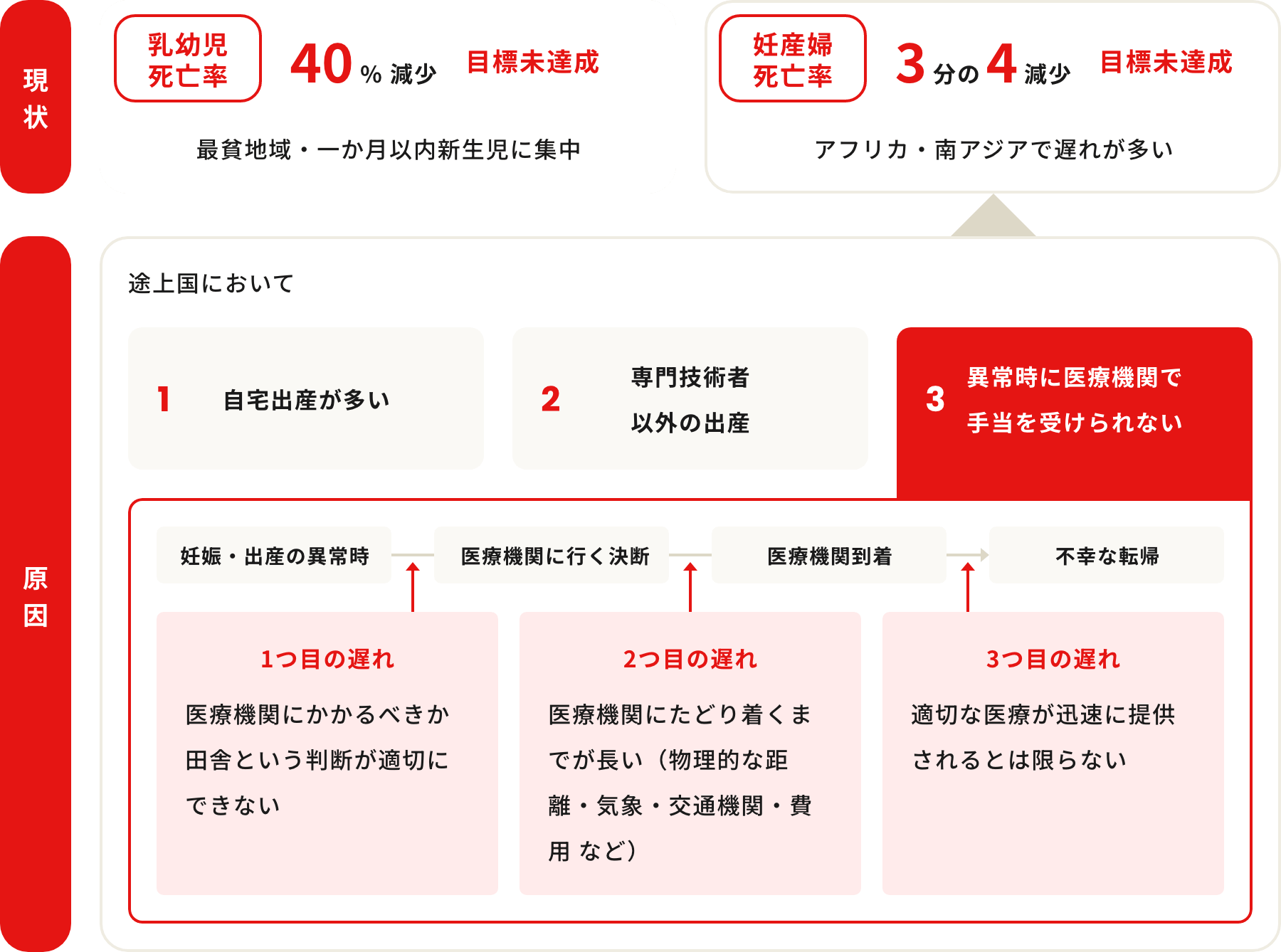

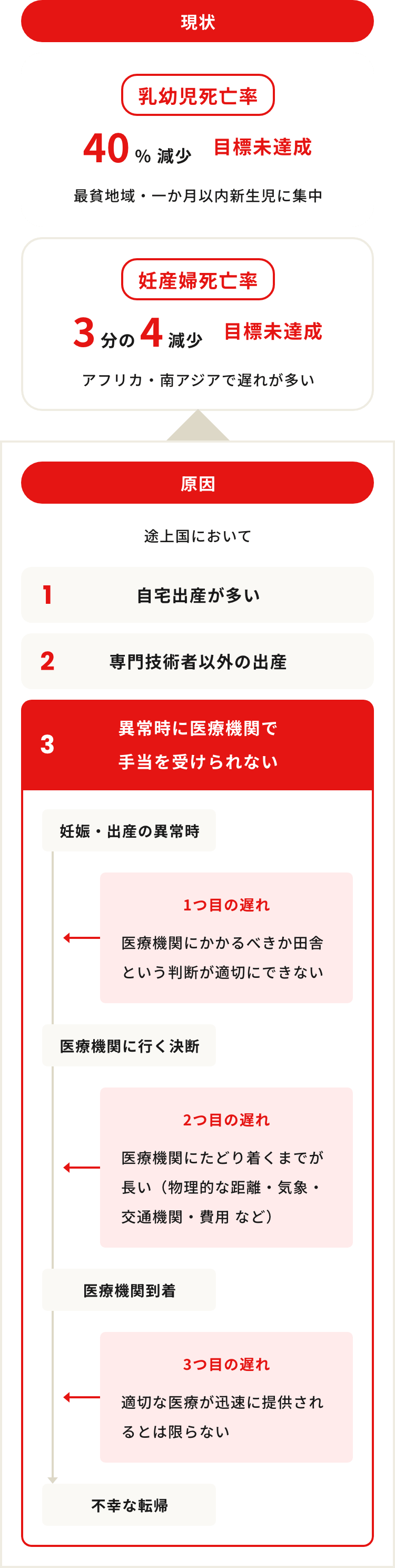

2015年のミレニアム開発目標が終了時点において、乳幼児死亡率は、40%以上減少したものの目標の三分のニ削減するという目標には遠く、最貧地域と1か月以内の新生児に集中しています。また、リプロダクティブヘルスの指標としての妊産婦死亡率の減少は目標の四分の三に減少させるという目標には遠く、特にアフリカと南アジアでの遅れが多く、その後の改善もなかなかみられていなせん。 妊産婦死亡の較差が大きくなる原因として、まず途上国ではまだまだ自宅における出産が多いこと、専門技術者による出産がされないこと、妊娠中・出産時に異常が起きた時に医療機関で適切な手当を受けられないことがあげられます。 その理由を細かくみていくと、何か異常が発生してから不幸な転帰をとるまでの間に、主に3段階の遅れが存在すると言われています。第1の遅れは医療機関にかかるべきか否かという判断が適切にされないこと。これには発生している事態が異常かどうかという判断の遅れのほかに、家庭や社会における女性の地位と、それに伴う医療機関へのかかりやすさなどが関係してきます。第2に医療機関にかかることを決断してからも実際にたどり着くまでの時間が長いことがあげられます。単純な距離のほかに、道路の状況整備、気象、交通手段の有無とその費用は払えるのか、など多くの要因が関わってきます。さらに第3として、たとえ病院に到着しても、適切な医療が迅速に提供されるとは限らないことがあげられます。つまり個人や家庭から、地域社会、医療機関など様々なレベルで改善がされない限り、妊産婦死亡を減少させることは大変に難しいことになります。 その具体的な取り組みとして、まず女性が適切な教育を受け、健康について考えることが重要です。これは何も本人に限ったことではなく、子どもや家庭の健康のためにも必要なことです。また適切な保健医療サービスの質をあげるために、継続ケアを適切に実施していくことが必要となります。継続ケアは、WHOが2005年の世界保健レポートで提唱している概念で、継続ケアを時間的継続性と空間的継続性の2つの側面からとらえています。時間的継続性は、日本の母子保健対策の基本である母子保健手帳に記されているように、母と子に分けて考えるのではなく、妊産前、妊娠中、出産、新生児、乳幼児、幼児という人間のサイクルから合わせて、母子の両方に対して、妊婦検診、分娩、予防接種等のサービスケアを提供するというものです。空間的継続性は、3段階の遅れを解決するために、保健医療問題が起こる家庭、これらの患者を搬送すること、そして搬送先の病院までの継続性を確保して、質の良い保健医療サービスを提供しようとするものです。

シェアのイベントに参加してみませんか?

シェアの母子保健、

リプロダクティブ・ヘルスに

関するプロジェクト

-

東ティモール

母子保健サービス活性化プロジェクト

東ティモールの首都ディリ県メティナロ郡とアタウロ特別県は、山に囲まれた地域で、母親と子どもたちが基本的な母子保健サービスへのアクセスに苦労しています。交通の問題、医療サービスの質の低さ、そしてコロナ禍の影響が、地域の健康状態を悪化させています。私たちシェアは、国際保健の一環として、地域社会と連携し、住民が母子保健サービスを利用できるよう地域社会と連携して活動しています。

-

東ティモール

思春期リプロダクティブヘルス啓発プロジェクト

首都ディリの人口密集地であるドン・アレイソ郡では、中高学校や学生が集中しています。性教育と思春期保健の提供は限定的であり、望まない妊娠や新生児遺棄の問題が新聞で取り上げられています。これらの問題は、思春期の生徒たちが妊娠・出産のリスクや教育機会の喪失に直面する原因となっています。私たちシェアは、学校や保健センターと協力し、性教育と思春期保健の改善に取り組んでいます。 -

日本

外国人母子の母子保健サービスへのアクセス改善事業

2016年から外国人妊婦や母子を対象に母子保健活動を開始しました。2021年度からは、東京都内の対象地域にて、保健医療福祉従事者による母子保健場面での医療通訳サービスの活用を進めながら、外国人母子への理解の促進と、区を越えた連携・支援の充実に向け活動しています。また、ネパール人保健ボランティアと連携した妊婦や母親への情報提供、外国人対象の母親学級の開催等、幅広い活動を行っています。