【在日外国人支援事業配信】医療通訳がつなぐ、外国人と母子保健 ~半年間の学び~

- 医療通訳者や保健ボランティアと共に妊産婦や母子の健康をまもる

- 在日外国人支援

こんにちは。昨年10月よりシェアの在日外国人支援事業で、主に医療通訳の派遣調整を担当しております関と申します。

今回は、この半年間、シェアの医療通訳の調整に携わってきた中で感じたことを、報告したいと思います。

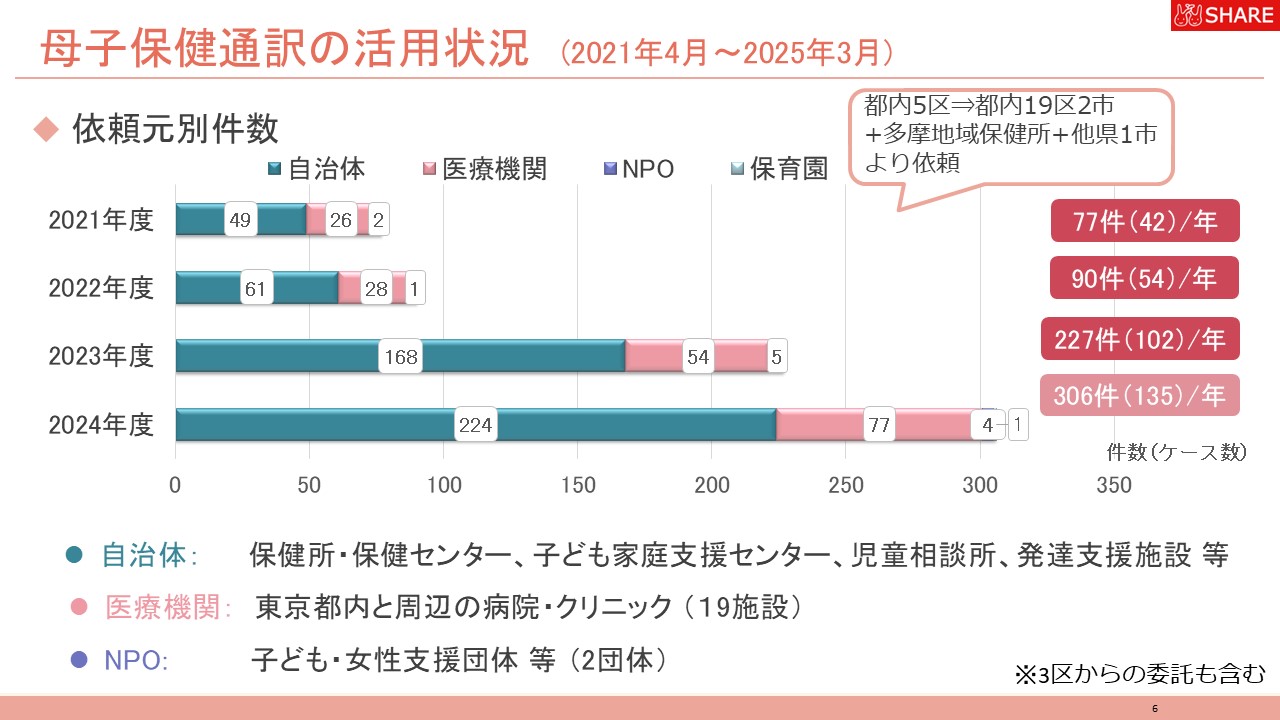

現在シェアでは、母子保健を中心に、月に35~40件程の医療通訳の依頼があります。自治体の保健師さんや福祉職の方からの依頼が7割以上で、その他に、医療機関のソーシャルワーカーさんや助産師さんからも依頼をいただいています。

医療通訳の実施件数は、今年度上半期116件が、下半期は226件*へと増加し、これまでシェアの医療通訳を活用したことがない保健医療福祉従事者からの依頼も増えてきています。シェアの医療通訳という資源が、都内を中心に広く浸透し、アクセスしやすくなってきていることを実感しています。

*母子保健分野の医療通訳と母子保健以外の医療通訳を含めた件数

母子保健分野の医療通訳の活用件数の推移

妊娠期からの切れ目のない支援に関われることの喜び

通訳調整を行う中では、同じケースに何度か通訳依頼をいただくことがあります。例えば母子保健の場面では、妊娠中の訪問や保健センターでの面接時に通訳依頼があり、その後、新生児訪問、子どもの乳幼児健診の際にも依頼をいただいたりします。

妊娠中に少し心配なケースであっても、新生児訪問の通訳依頼が来ると、無事に出産したことがわり、「本当に良かった~」と電話越しに保健師さんと喜びを共有したりします。シェアの通訳さんも同じで、新生児訪問の通訳依頼をすると、「無事に産まれたんですね!」 と電話越しに優しい声で喜んでくれているのを感じます。

順調なケースばかりではないですが、陰ながら、妊娠期からの切れ目のない支援に関われることはとても嬉しく、また言葉の壁を乗り越え、こういった関わりを行っていけることが本当に大切だと日々感じています。

日本の保健医療システムを理解してもらうことの難しさ

通訳派遣時には、時々、対象者の方が約束の時間に来られなかったり、自宅へ訪問しても違う日だと思っていた等の理由で、通訳に至らなかった、あるいは短時間しか行えなかった、ということがあります。また、対象家族と会えても、なぜ行政職員が頻回に自宅に来るのか?と、険しい表情をされた、ということも聞きました。言葉の壁や文化等の違いにより、日時の約束が難しかったり、母子の健康のために動いている保健師等の役割が理解されず、警戒されてしまうことがあるのだと知りました。きっと、日本の保健医療システムや母子保健サービス等を理解してもらうことも容易ではないと想像します。

一方、最初は険しい表情をされていた家族が、通訳者も一緒に入って母国語で説明したことで、保健師の役割や訪問の意図を理解され、最後は和やかな雰囲気で終わったこともあります。

違いがあるからこそ、お互いの理解が進むよう、必要な場面で医療通訳を活用しながら説明できること、コミュニケーションをとれることが大切だと感じています。

母子保健分野の医療通訳派遣時の様子

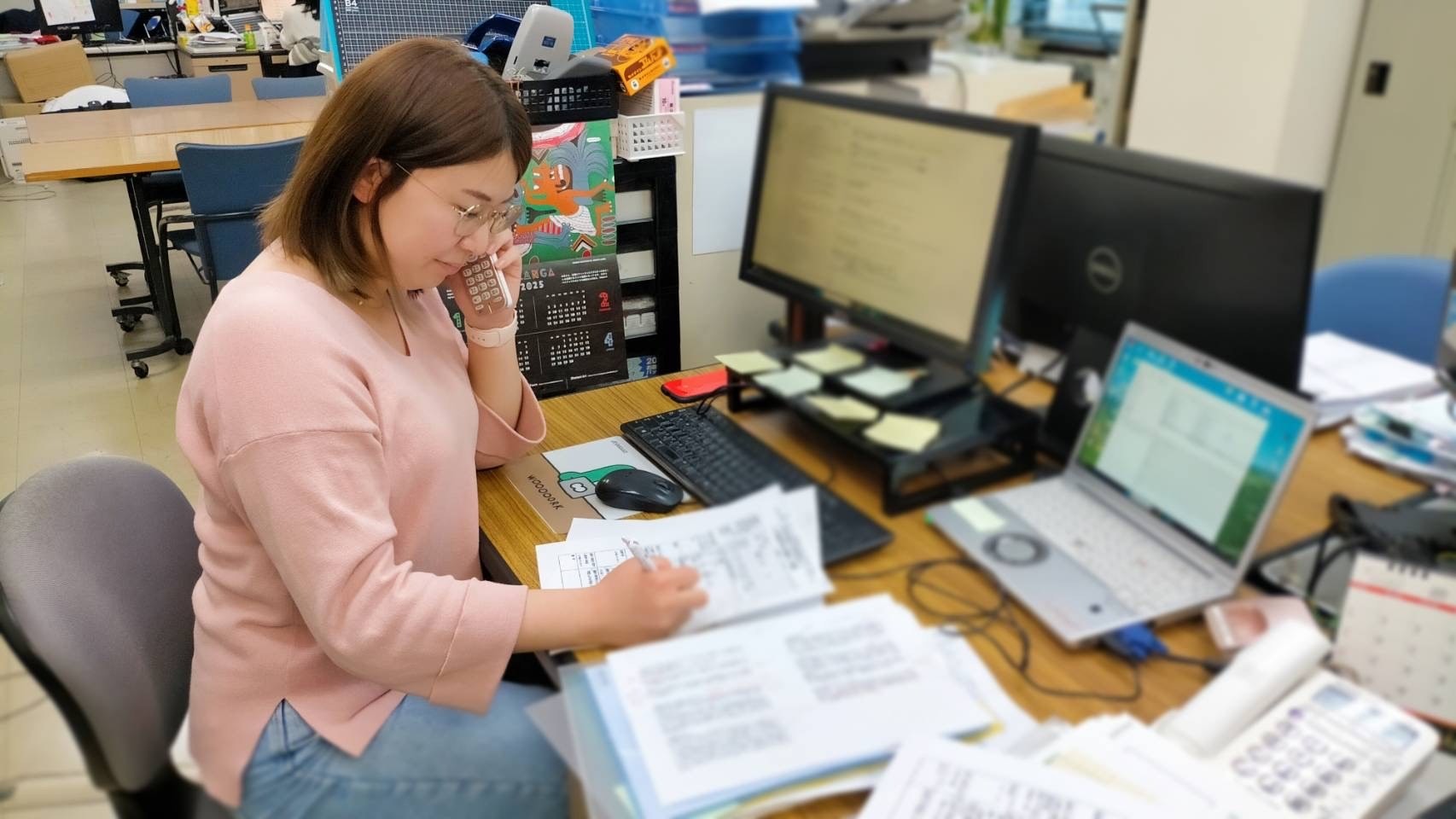

円滑な通訳が行えるように 通訳調整の大切さ

シェアでは、保健医療福祉従事者から通訳依頼をいただいた後、当日の通訳が円滑に行えるよう、通訳時に必要な情報を確認させてもらっています。お子さんの病名などはもちろん、夫婦で子育てしているか、片親かといった背景や、"今回は日本語の話せるお父さんではなくお母さんの考えや気持ちを聴きたい"といった訪問の目的、"両親は子どもの発達の遅れを受け入れられていない"といった状況等を伺い、事前に通訳者に共有しています。そうすることで、通訳者はあらかじめ疾患について調べたり、通訳場面をイメージしたり、心構えができるので、当日その場の状況を汲み取り、対象者の心情や背景に寄り添いながら通訳ができるのだと思っています。また、こういった通訳調整を通して、保健医療福祉従事者の方と一体となってケースの支援に取り組んでいることを実感しています。

通訳調整を行っている様子(関)

より多くの方に支援が届きますように

この半年間の中でも、通訳依頼は徐々に増加し、対応が難しそうだなと思うケースも多くなってきている印象を受けます。難しいケースであればあるほど、保健医療福祉従事者と対象妊婦や母子、家族が、相互に理解し合えることが大切だと感じます。

これからも、シェアの医療通訳支援が在日外国人の方と、日本の母子保健の架け橋になり、1人でも多くの方の健康につながったらいいなと思います。

私は4月から、JICA海外協力隊の短期派遣で東ティモールへ行く予定です。そこでも文化の違いや言葉の壁はありますが、日本の母子保健と他国の母子保健の違いや、その国でできる支援とは何か、シェアでの経験を活かしながら、体験を通じて、学びを深めていきたいと思います。

東京事務所 在日外国人支援事業担当

関 真砂乃