【東京事務局配信】《村の必読書》~村のヘルスケア手引書~「医者のいないところで」

- 事務局日記

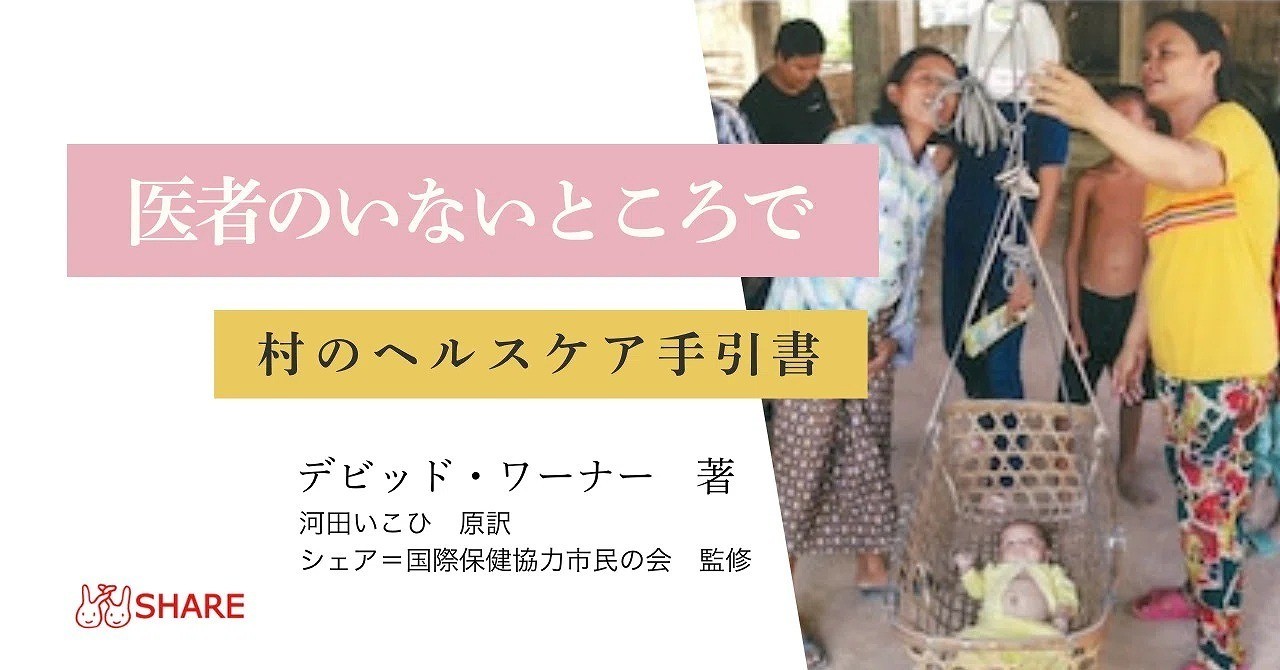

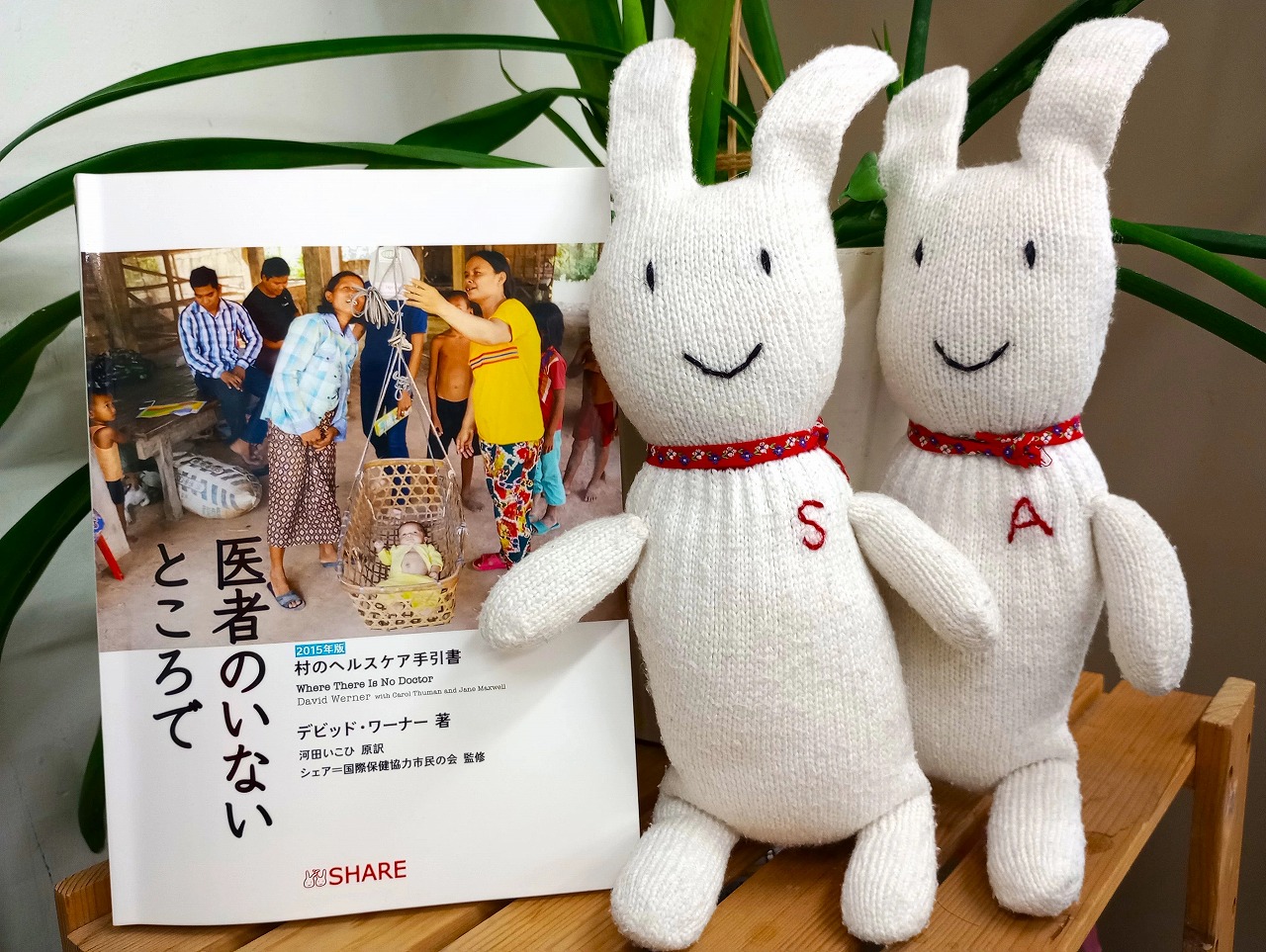

シェアが保健医療関係者のみなさんのご協力をいただいて監修した一冊、「医者のいないところで」をご紹介したいと思います!

この「医者のいないところで」(Where There Is No Doctor)の著者は、米国生まれのデビッド・ワーナーさん。ワーナーさんは、カリフォルニア州パロ・アルトにある国際保健NGO「ヘルス・ライツ」の代表で、これまで50カ国を超える途上国で地域住民主体の保健活動や障害者主体の地域リハビリテーションに関するトレーニング、相談・助言・講演活動をされてきました。

日本語訳は、翻訳家・河田いこひさんです。河田さんの作ってくださった原訳を、2009年にシェアが保健医療関係者のみなさんのご協力をいただいて監修し刊行に至りました。

この本は、1968年にメキシコの産地農民のためにスペイン語で書かれたものですが、現在は80以上の言語に翻訳され、50年以上経った今でも、途上国で働く保健ボランティア、助産師、看護師、そして住民のみなさんに使用されています!

―――――――――――――――――――――――

著者:デビッド・ワーナー、原訳:河田いこひ

監修:シェア=国際保健協力市民の会

発行:シェア=国際保健協力市民の会/2018年

B5版・約450ページ

―――――――――――――――――――――――

≪O様 「医者のいない村で迷ったときに読む一冊」≫

「Where there is no doctor (邦題:医者のいないところで)」に出会ったのは僕がシェアのカンボジアプライマリーケアプロジェクトに参加したのがきっかけだった。僕はプノンペンからスーパーカブに乗って殆ど毎日現場のクサイカンダール郡の郡病院とその村々に通っていた。お金がない、交通手段がない、そんな医者は知らない、遠いなどの理由で村人には郡病院は遠い遠い存在だった。そんな状況下で、医者のいない村の人々の健康に関わっていたのが、偽医者・注射屋さん・期限切れの薬をプノンペンから買って来て村で売り捌くまがいもの薬屋さん・伝統産婆などの人々だった。シェアが村での相棒はそんな村のことなら何でも知っている‘村のヘルスワーカー’、村でのプライマリーヘルスケアの実践者。僕は彼ら自慢の僕と同じスーパーカブの後について、埃まみれになりながら又雨季の泥んこの道を駆けていた。現場で物事がわからなくなると、プノンペンの冷房の無い事務所の自分の机の上の「Where there is no doctor (邦題:医者のいないところで)」のページを汗の滲み出る指先で追っていたのを思い出す。

≪M様 「途上国でのサバイバルに役立つ本」≫

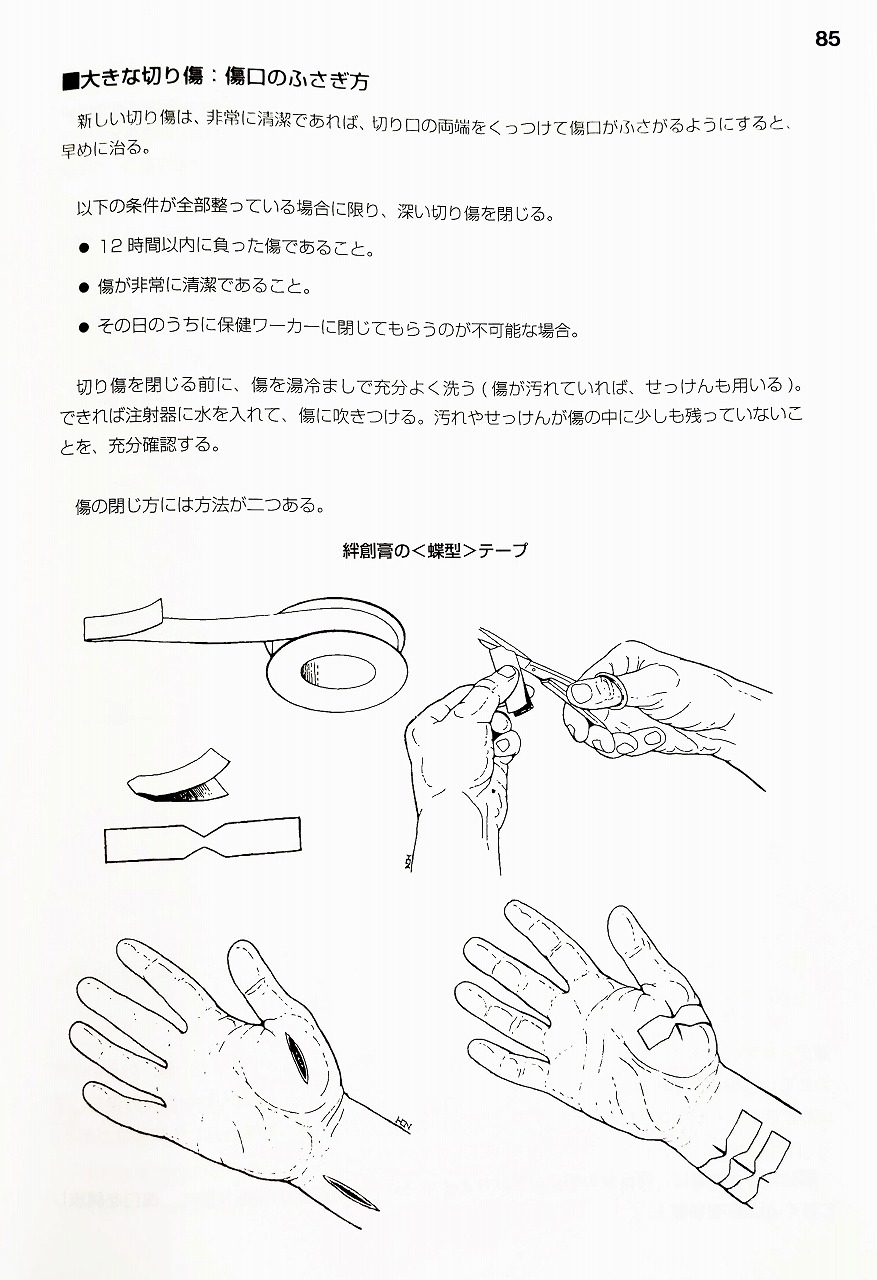

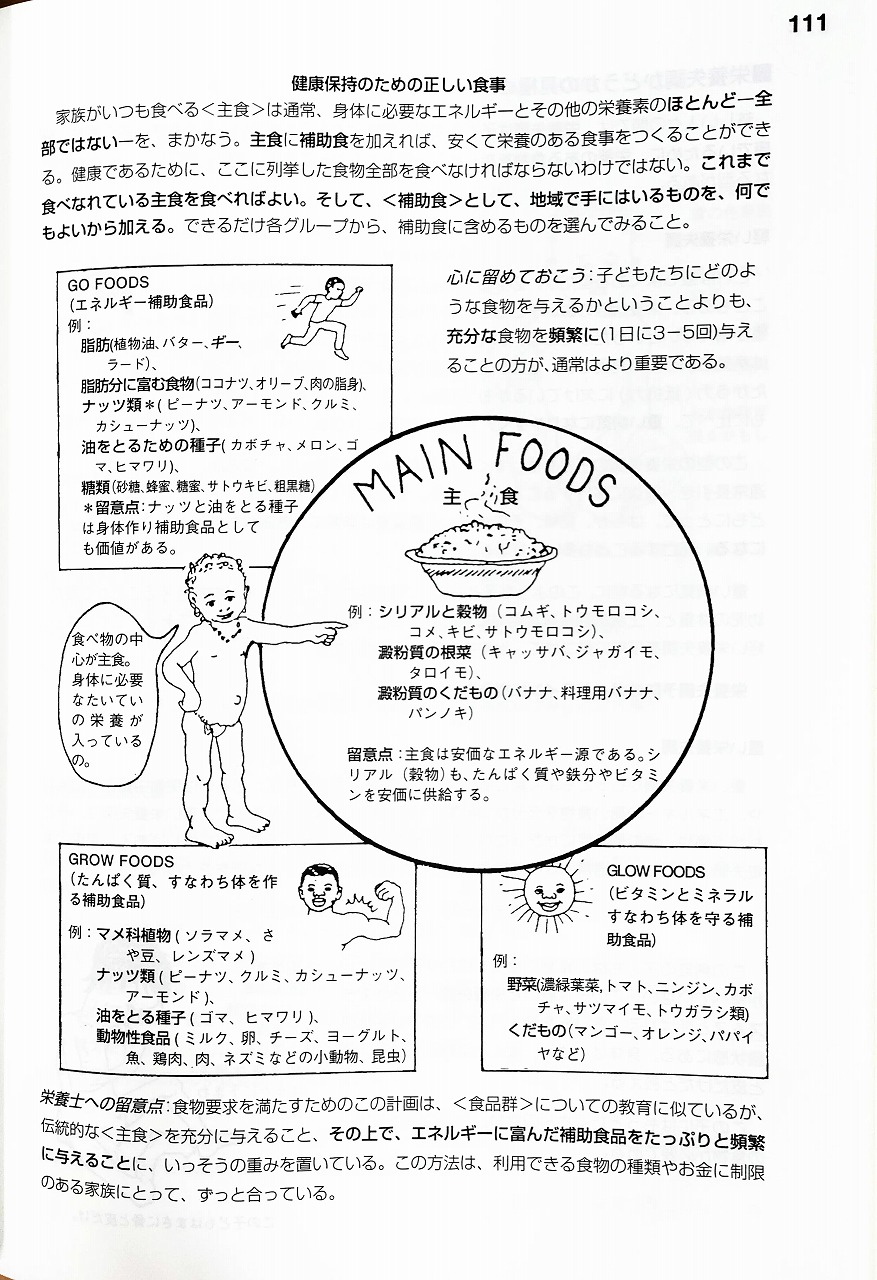

私がかつて難民などへの支援活動でタイで働いていた時のこと。NGOの事務所などにその本は置かれていた。「Where there is no doctor(邦題:医者のいないところで)」実用的な医療の基礎知識が平易な英語で書かれていて、イラストがたくさんあって、発展途上国でのサバイバルに役立ちそうな内容がたっぷり書かれていた。バンコクの洋書屋さんに行って買い求めたのを覚えている。

≪K様 「私達NGOが使う教科書」≫

東北タイの農村で、県保健所の下痢予防プロジェクトに参加した。村に住みまず人々の生活を観察することから始めた。村にはこの年電気が通ったばかりで停電も多く、水は井戸水と雨水を使っていた。村の保健ボランティアと一緒に村を歩き回っていると、村人から相談されることが多かった。産後の女性の腹痛を家族が訴えてきたが、実は産後の強い痒みによる苦痛であった。その家にはライムの木に沢山の実がなっていたので、お湯を準備して貰い1日3回の座浴を勧め、二日後に訪問するとすっかり良くなっていた。この方法は「Where there is no doctor 」に書かれていて、地域にあるものを利用したケア方法であった。タイの農村では、産後バナナの木で囲炉を作り、常に沢山のお湯を沸かして薬草湯を準備して体を洗う。農村では多くの家庭でこの伝統文化が受け継がれ、「産後の休養・保温・清潔」が女性の身体を守っていた。David Wernerの本には、人々が僻地においても保健ボランティアや住民自身で健康を守る方法が、わかりやすく書かれてある。またエチオピアでの緊急医療救援では、現地のスタッフにこの本を参考に、人々への保健教育を行って貰った。

海外の保健医療の仲間たちは、この本を「NGOの私達が使う教科書だ」と言っている。

***ご購入はこちらから***

↓↓↓過去のシェア事務局日記ブログアーカイブ↓↓↓