HOME > ライブラリー > 旅する世界の保健室 > vol.23.ケニア

- 【在日外国人支援事業 スタッフ 活動ブログ更新】2020年の外国人医療電話相談を振り返る

- 【カンボジア事業 スタッフ 活動ブログ更新】保健ボランティア会議の開催ー2021年の活動に向けてーコロナ禍でいつもと違う新年を迎えて

- 【東ティモール事業 スタッフ 活動ブログ更新《新型コロナ感染、急拡大》住民へのインタビューから見えてきたもの

- 【更新】新型コロナウイルス(COVID-19)影響下におけるシェアの活動

- 【※更新】COVID-19(multi-language)

- 【情報提供】COVID-19(21)

- 【東ティモール事業 スタッフ 活動ブログ更新】予防接種の歌も練習!保健ボランティア学習会を実施しました

- 【東ティモール事業 スタッフ 活動ブログ更新】駐在員に聞く、東ティモールオンライン報告会を開催しました!】

- 【在日外国人支援事業 スタッフ 活動ブログ更新】女性普及員の活躍の場 リモート妊婦訪問、本格的に再始動!

- 【情報提供】COVID-19(20)

vol.23.ケニア

ケニアのエイズ対策は日本とどう違う?青年海外協力隊の記憶

1.農業見本市から広がるHIV検査と治療

ケニア共和国の中でも重要な催事の1つに農業見本市(agricultural show) があります。2012年8月、私はケニアの港町モンバサの見本市に参加していました。 青年海外協力隊としてケニアの国のエイズ対策機関で勤務していた時のことです。 エイズ対策と農業見本市は関係があるのでしょうか?日本のように催事が多くないケニアでは、5万人規模が集う見本市はまたとない機会です。 私の勤務先は、地域の関係組織と協力し、HIV検査やエイズ啓発を提供する役割でした。■勤務先の事務所で同僚と(2013 年6 月)

現地で驚いたのが、HIV検査がとても身近にあることです。

役所の中には必ずHIV検査室が設置されています。道端に仮設テントがあれば、それはもうほとんど迅速検査のブースです。家々を1軒1軒回るドアツードア検査や、夜間に若者や性産業従事者をターゲットにしたムーンライト検査。ケニアの人々のネーミングセンスが光ります。

現地で驚いたのが、HIV検査がとても身近にあることです。

役所の中には必ずHIV検査室が設置されています。道端に仮設テントがあれば、それはもうほとんど迅速検査のブースです。家々を1軒1軒回るドアツードア検査や、夜間に若者や性産業従事者をターゲットにしたムーンライト検査。ケニアの人々のネーミングセンスが光ります。当時ケニアは、世界で4番目に多い150万人のHIV陽性者が暮らしていました。日本の50倍です。家族や親戚、友人には必ずと言っていいほど陽性者の知人がいます。 身近な感染症だからというのも理由ですが、検査が身近なのは治療につなげるためです。

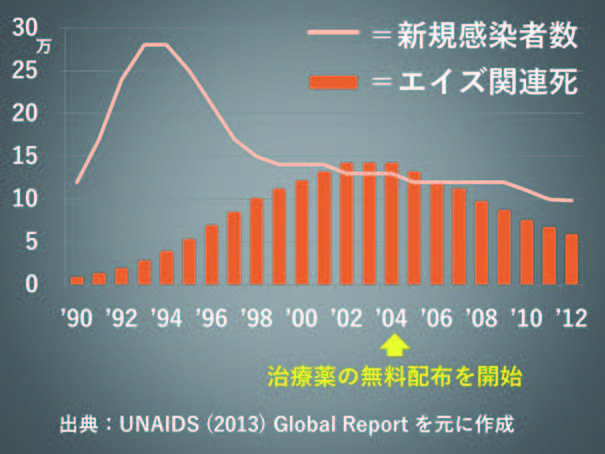

■ケニアの新規感染とエイズ死亡の推移

ケニアで初のエイズ症例は1984年。90年代終わりまで感染例は増え続け、たくさんの方が亡くなりました。

2000年代に入ると安価な治療薬が徐々に普及し、検査の意義が転換します。陽性が分かっても治療の道が閉ざされていた人々に薬が届くようになったのです。

検査を受け、治療を正しく継続すれば、寿命を全うし、感染を広げない。世界の潮流と同じように、ケニアでも検査と治療がトレンドになりました。

ケニアで初のエイズ症例は1984年。90年代終わりまで感染例は増え続け、たくさんの方が亡くなりました。

2000年代に入ると安価な治療薬が徐々に普及し、検査の意義が転換します。陽性が分かっても治療の道が閉ざされていた人々に薬が届くようになったのです。

検査を受け、治療を正しく継続すれば、寿命を全うし、感染を広げない。世界の潮流と同じように、ケニアでも検査と治療がトレンドになりました。

2.エイズ対策活動をカメラに収めて

2014年8月、私は旧州立病院にいました。世界母乳週間の啓発イベントで、写真を撮影するためです。「HIVと母乳」と聞いてピンと来る方もいらっしゃるでしょう。 母乳にはHIVウイルスが多く含まれ、日本ではHIV陽性の母親は、赤ちゃんに人工乳を与えることが決まっています。ケニアでは?現地のガイドラインは日本と異なり、生後6ヶ月まで完全母乳を推奨します。人工乳や清潔な水が簡単に手に入らないことから、また母乳に含まれる免疫が赤ちゃんに届くよう、議論を重ねて結論が出たそうです。 母子感染予防には、治療薬服用、帝王切開、母乳禁止がよく知られています。一方で、現地の状況や環境に合わせて対策を取る重要性を実感できた例が、HIV陽性母の母乳育児でした。

■旧州立病院で実施された母乳週間イベント(2014年8月)

この時期の私の役割の1つが、地域のエイズ関連活動を写真に収めることでした。

勤務していた「国家エイズ対策委員会」はエイズ関連活動を推進し、調整する役割です。ケニアのエイズ対策で面白いのが、関係組織が多いことです。

それ故、保健局やNGOだけでなく、警察や軍隊、空港や港湾の管理公社、銀行、リゾートホテル、輸送企業などと日常的に関わっていました。

私が活動を始めた当初、こうした組織とのつながりは弱く、少しずつ訪問してはネットワークを広げました。

この時期の私の役割の1つが、地域のエイズ関連活動を写真に収めることでした。

勤務していた「国家エイズ対策委員会」はエイズ関連活動を推進し、調整する役割です。ケニアのエイズ対策で面白いのが、関係組織が多いことです。

それ故、保健局やNGOだけでなく、警察や軍隊、空港や港湾の管理公社、銀行、リゾートホテル、輸送企業などと日常的に関わっていました。

私が活動を始めた当初、こうした組織とのつながりは弱く、少しずつ訪問してはネットワークを広げました。その一環でカメラを提げていると、「ピチャ(スワヒリ語で写真の意)」と声をかけられ、いつしかカメラマンとして認知されるようになりました。 ケニアの人はとても記憶力が良いのですが、その影響か私も、100近くある関係組織の担当者の顔と名前を覚えました。

現地に残せたものがあるかは分かりません。けれど、現地の人と過ごした時間の幸福な記憶はいつも頭にあります。 青年海外協力隊を終えた私は、ケニアでエイズの活動をするNGOに就職することになります。

その話はまた別の機会に。

シェア=国際保健協力市民の会 海外事業担当 巣内 秀太郎

機関誌「Bon Partage」No.166(2020年10月)掲載

機関誌「Bon Partage」No.166(2020年10月)掲載