HOME > 私たちが考えていること > 本田徹の「世界保健紀行」vol.1

- 私たちが考えていること TOP

- マイノリティと健康 vol.10

- マイノリティと健康 vol.9

- マイノリティと健康 vol.8

- マイノリティと健康 vol.7

- マイノリティと健康 vol.6

- マイノリティと健康 vol.5

- マイノリティと健康 vol.4

- マイノリティと健康 vol.3

- マイノリティと健康 vol.2

- マイノリティと健康 vol.1

- NGOトップ対談 ― NGOと歩む生き方 ―

- 座談会 被災地から学ぶ コミュニティのあり方

- 本田徹の「世界保健紀行」vol.4

- 本田徹の「世界保健紀行」vol.3

- 本田徹の「世界保健紀行」vol.2

- 本田徹の「世界保健紀行」vol.1

- 対談 小松治(プロジェクトK副代表)×本田徹(シェア代表理事)

- 今、NGOが果たす市民社会への役割 vol.3

- 今、NGOが果たす市民社会への役割 vol.2

- 今、NGOが果たす市民社会への役割 vol.1

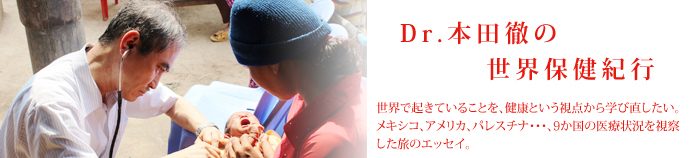

本田徹の「世界保健紀行」vol.1

もう一つのパレスチナから-子どものいのちを守るために

はじめに

メキシコ、アメリカ、カナダ、グアテマラ、パレスチナ、東ティモールの国々・地域を、訪ねて回ろうと思い立ったのは、今年春、10数年間勤務していた病院を、還暦を機に退職したことがきっかけでした。凝り固まった心身の疲労から自分を解放したい気持ちと、世界でいま起きていることを、人びとの健康という視点から学び直したいという願いがとどめがたくなったのです。それだけの国々を回るのだったら、世界一周した方が、経済的であることも分かり、かくて、WHO(世界保健機構)をもじったわけではありませんが、「世界保健紀行」を3ヶ月かけて行ってみることにしました。それぞれの地域に友人知己がいたり、シェアの活動が展開されていたりで、方々でお世話になり、迷惑をかけながらの、ハラハラ道中となりました。グアテマラのパレスチナ

グアテマラに「パレスチナ」という土地があることは、実際に行ってみるまで知りませんでした。2年前から、JICA(日本国際協力機構)の保健専門家として工藤芙美子看護師が、グアテマラ西部のケッアルテナンゴ県の山間部で「子どもの健康プロジェクト」に取り組んでいます。活動地域の中に、パレスチナという人口1.6万人ほどの地域があり、そこには彼女の指導を受けながら、村のヘルス・ポスト(簡易診療所)で働く三浦亜希さんという看護師もいることを知り、訪ねてみることにしたのです。パレスチナは海抜2800mの高地にあり、先住民マヤの人びとが人口の80%以上を占め、彼らは、スペインからの白人系移民の子孫に比べ、貧困や差別のため苦しんできました。侵略者スペインと一緒に入ってきたキリスト教への信仰が根強い地域で、パレスチナという地名も、聖地への憧れが背景にあるようです。「本家」パレスチナ西岸の、段々畑になったオリーブの丘陵地帯とは気候も植生も異なりますが、グアテマラの、同様に起伏に富んだこの地域を、パレスチナと呼ぶようになったのもうなずけます。子どもの健康プロジェクト

工藤さんとそのチームの活動は、ケッアルテナンゴ県内のパレスチナを含む6地域で、肺炎や下痢による乳児死亡を減らすことをプロジェクトの目標に掲げ、さまざまなスタッフ・トレーニング、患者紹介・転送システムの改善、母親への教育活動、保健ボランティアの養成などを行ってきました。それらの活動の多くは他の国や地域でも行われていることですが、工藤さん持ち前のきめ細かさと、全体を把握し、現場スタッフとの信頼関係を築く力量が違いを生んでいるように思いました。また、医療の質改善やカウンセリングの面で、森川雅浩・ひかり両専門家の働きも重要でした。とくにこのプロジェクトをユニークにしているのは、子どもが死んだ場合1軒1軒家庭訪問をして、死の背景やそこに至る経過を聞き取り調査し、その結果をもとに、スタッフ皆で振り返りをしていく作業を行ったことです。石川信克・結核研究所長にこのことをご報告したら、「それこそ参加型アクション・リサーチだよ」と指摘され、目からウロコでした。スタッフのやる気(Motivation)が上がり、子どもの死をしっかり受け止めてくれた職員への信頼を取り戻した親が、二度と子どもを死なせないよう早めに受診してくれたりと、変化も見えてきました。プロジェクトの成果として、この数年間確実に乳児死亡数は各地で減少してきています。まだ課題はいろいろあるものの、このプロジェクトは、グアテマラの母子保健全体にとって、一つの画期的なモデルとなりえる活動かと思いました。

写真(左):子どもの日の小学校生徒

写真(右):ヘルス・ポストを訪れた三浦看護師

2008年1月

トークイベント「医師 本田徹の素顔に迫る」最新情報

シェアメールマガジン「うさぎクラブ」に登録してくださった方には、メルマガ読者限定Ustream中継にご招待いたします。

COPYRIGHT © SHARE ALL RIGHTS RESERVED.